根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)《新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》(新政办发〔2019〕92号)等文件精神,我市组织编制完成《喀什市国土空间总体规划(2021-2035年)》,于2024年7月13日获新疆维吾尔自治区人民政府批准(新政函〔2024〕138号),现予以公告。

一、规划范围和规划期限

规划范围为喀什市行政辖区,包括市域和中心城区两个层次。市域面积1001.40平方千米,中心城区面积182.39平方千米。

规划期限为2021至2035年,其中规划基期年为2020年,近期到2025年,远期到2035年,远景展望到2050年。

二、战略定位与城市性质

承接国家、自治区、喀什地区重大战略部署及上位规划使命,贯彻“新疆一盘棋,南疆是棋眼”高质量发展要求,精准把握喀什市资源禀赋、区位优势和发展条件,因地制宜、实事求是,确定喀什市核心功能定位为:亚欧黄金通道和国家向西开放的重要门户、丝绸之路经济带核心区的战略支点、南疆经济高质量发展的产业集聚区、古今交融和文明互鉴的文化名城、维护国家地缘政治安全的战略要地。

本次规划高点站位,深入贯彻时代精神与新疆工作方针,积极承接自治区上位规划对喀什打造自治区副中心城市要求,提出本次规划喀什市的城市性质为:开放、包容、创新、活力的现代化区域中心城市。

三、优化国土空间开发保护格局

1.主体功能区

落实自治区主体功能区定位要求,明确喀什市全市域均为国家级城市化地区。在此基础上,以市域“双评价”为基础,以乡镇级为单元,细分城市化地区、农产品主产区,突出功能和政策导向。其中城市化地区包括恰萨街道办、亚瓦格街道、吾斯塘博依街道、库木代尔瓦扎街道、西域大道街道、东湖街道、迎宾大道街道、西公园街道、市直辖、乃则尔巴格镇、夏马勒巴格镇、多来特巴格乡、浩罕乡、色满乡、荒地乡、帕哈太克里乡以及伯什克然木乡;农产品主产区包括阿克喀什乡、英吾斯坦乡以及阿瓦提乡。

2.国土空间开发保护总体格局

充分依托喀什北依天山,南卧城田地理格局特征,将“一山半水半林六分田”的资源价值转为战略价值,构建“两廊一屏一区”的总体保护格局,以及“双心两廊多点”的总体开发格局。

两廊一屏一区:“两廊”是指恰克马克河生态廊道与克孜勒河生态廊道,“一屏”是指北部天山山前生态屏障,“一区”是指中部绿洲农业示范区,共同构筑喀什市市域总体生态骨架与绿洲农业基底。

3.空间底线管控

耕地和永久基本农田保护红线:至2035年,全市划定耕地保护红线366.33平方千米(54.95万亩),占市域总面积的36.58%;划定永久基本农田保护红线293.96平方千米(44.04万亩),占市域总面积的29.32%,主要分布在市域东部耕地集中连片度较高区域。

生态保护红线:喀什市不涉及生态保护红线。

4.国土空间规划分区

统筹协调国土空间开发保护总体格局,结合主体功能定

位和自然地理特征划分规划分区,明确喀什市的规划分区包括生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区和矿产能源发展区。

四、保障稳定安全的农业空间

1.农业空间格局

构建“四区多点”的农业空间格局。“四区”包括优质粮棉种植区、特色农产品生产区、特色林果业发展区、现代畜牧业养殖区。“多点”指依托优质粮棉品质,近郊瓜果蔬菜特色种植,畜牧龙头企业、农民合作社等农业优势产业,打造现代农业产业园、农业产业基地,结合喀什市产业平台,形成多节点产业发展格局。

2.乡村振兴

整体构建“两级四类”村庄空间布局体系,因地制宜推进乡村发展。综合喀什市人口规模、用地面积、产业基础、交通条件和资源分布等基本情况,将喀什市村庄职能等级分为中心村和一般村。顺应乡村发展规律和演变趋势,针对农区、城郊和贫困区等乡村面貌,将村庄分为聚集提升类、城郊融合类、特色保护类、其他待定类四类村庄。

五、维育水清地绿的生态空间

规划构建“一屏两河、一网多点”的生态空间安全格局。重点加强重要生态控制区、重要生态廊道和重要生态斑块的修复治理工程。加强科古琴-博罗科努山生物多样性保育带的保护,强化中高山森林和草原保护、低山丘陵水土保持综合治理,提升平原绿洲生态环境品质,保护和修复河流生态廊道。

六、统筹集聚集约的城镇空间

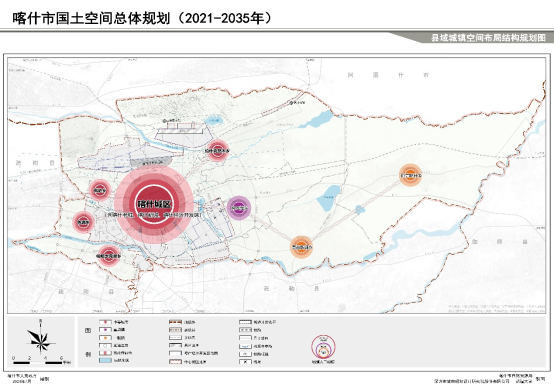

1.城镇空间格局

规划围绕喀什城区、喀什经济开发区,做强做大中心城区,以绿洲生态为基底,以城镇道路为骨架,形成“双心多点”的组团式城镇空间格局。

2.城镇等级结构

承接自治区城镇要求,落实喀什市作为全疆副中心城市和百万级城市定位,并分“Ⅰ级中等城市、重点镇、一般镇”三个层次细分各乡镇城镇体系。其中,Ⅰ级中等城市包括喀什中心城区,重点镇包括阿瓦提乡,一般镇包括英吾斯坦乡、阿克喀什乡。

3.城镇职能结构

城镇职能类型包括综合发展型、农工商贸型、农旅生态型3类。综合发展型包括中心城区,即老城区中心、新城区中心及喀什经济开发区组团及紧临城区的乡镇,老城区中心和新城区中心共同承担综合服务职能,喀什经济开发区组团承担产业服务职能。农工商贸型包括阿瓦提乡,向西承接喀什经济开发区功能辐射与外溢。农旅生态型包括英吾斯坦乡、阿克喀什乡,以生态保护、现代农业和文化旅游特色产业为引领,统筹推进城镇空间布局优化。

4.城乡公共服务体系

喀什市域按“市级—乡镇(片区)级—村(社区)级”三个层次,形成等级分明、覆盖城乡、均衡布局、功能完善的公共服务设施中心体系。

市级公共服务中心:主要服务于喀什全市,兼顾喀什地区、南疆地区等更大范围的区域辐射能力,提供行政、文化、教育、体育、医疗等综合服务功能。规划市级公共服务中心设置在中心城区。

乡镇(片区)级公共服务中心:主要服务于中心城区各功能片区和周边乡镇。规划乡镇(片区)级公共服务中心设置在中心城区各功能片区、各乡镇镇区。

村(社区)级公共服务中心:主要服务于城镇社区、中心村及周边基层村,承担基本公共服务功能。规划村(社区)级公共服务中心结合城镇社区生活圈、中心村配置设施。

七、强化全域产业协同

1.产业发展目标

挖掘喀什优质文旅资源,发挥地区特色优势,建设文化旅游名城、国际旅游目的地。依托喀什经济开发区、喀什综合保税区两大平台,着力建设具有全国影响力的商贸物流中心,打造对外贸易和高端生产服务业示范区。做大做强纺织服装、文化旅游、商贸物流、现代农业四大产业,培育壮大空天信息、新能源新材料、电子信息等战略性新兴产业,大力推动进口资源落地加工和出口商品加工,打造丝绸之路经济带核心区重要支点。

2.产业体系

围绕自治区产业集群,抓住中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区打造联通中亚、南亚等市场的商品加工集散基地的发展机遇,立足喀什市产业特点,构建喀什市七大产业体系:纺织服装产业、文化旅游产业、商贸物流产业、现代农业产业、战略性新兴产业、进口资源落地加工、出口导向型制造业。

3.产业空间布局

明确“东农西城,北工南商”市域产业空间格局。强化“东农西城”市域产业空间引导,西部集中力量做大做强喀什主城区,聚焦产业园区与平台建设,引导产业集群空间落位,优化园区发展思路与布局;东部发展现代农业,建设东部农业区,形成“四区多基地”的农业空间生产力布局。

构建“三大三小”产业平台布局。其中,三大产业平台包括自贸区喀什片区、喀什国际枢纽港、城东金融贸易区,三小特色产业节点包括空天信息产业园、深喀现代农业产业园、喀什文旅资源开发平台。

八、塑造特色多元的魅力空间

1.历史文化保护格局

承接自治区历史文化保护目标,重点落实喀什国家级历史文化名城、高台民居街区等历史文化街区要求,深化3个国家级、7个自治区级文物保护单位相关保护任务,构筑“一核两片、五廊一网”的市域历史文化保护格局。

2.城乡风貌特色指引

强化山体生态屏障保护,构建水系、林网、农田、村庄等开敞空间体系,塑造林田映趣、村田相融乡村风貌格局,将市域城乡风貌总体定位为“丝路名城、人文绿洲”。依托总体定位,划分喀什市形成历史人文风貌区、现代都市风貌区、田园绿洲风貌区、山水生态风貌区四大城乡风貌分区。

九、构建高效综合支撑体系

1.综合交通体系

2.市政基础设施体系

落实以盖孜河为水源的“一市两县”供水工程,保障水源供应充足和水质安全,保证市域人饮集中式供水保证率、供水普及率、水质合格率为100%。排水规划采用不完全分流制,中心城区污水集中处理率达100%,乡镇政府所在地污水集中处理率达95%以上。统筹城乡电网、各级电网协调发展,强化电网网架建设,优化电网结构,落实电力设施及走廊在国土空间上的布局,构建安全可靠、经济高效、绿色低碳、智慧共享、适度超前的坚强智能电网。积极推进5G基础设施建设,开展点、线、面场景的5G站址布放密集城区,一般城区,旅游景区,工业园区等不同场景按需覆盖。燃气规划形成以天然气为主、液化石油气为辅的城镇燃气格局,规划期内城镇燃气普及率达100%,天然气管道气化率达到90%。供热规划以高温热水(蒸汽)锅炉房为热源,中心城区清洁能源供热普及率90%以上,中心城区以外区域清洁能源供热普及率70%以上。环卫工程规划各区镇垃圾无害处理率达到100%,垃圾回收利用率达到35%以上,垃圾转运站基本覆盖各个乡镇,未来适时推进垃圾分类收集。

3.综合防灾减灾体系

规划将加强防洪排水基础设施网络建设,提高城市防洪能力。河道防洪标准:近期达到100年一遇标准,远期达到200年一遇标准。采取加固堤防、水系连通、河道拓浚等综合措施,增强城市防洪能力。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),喀什市抗震设防烈度为8度.喀什市避难建筑、应急指挥中心、应急医疗救助站、救灾干道、应急保障基础设施等城市要害系统按基本烈度高1度设防,其他重大工程依据地震安全性评价结果进行设防,确保震后关键设施功能基本不受影响或可快速修复,避免或减轻次生灾害。

消防规划将建立水、陆、空相结合的消防救援体系,重点加强重大公共设施、大型城市综合体的灭火和应急救援装备配备、能力建设。

规划将完成地质灾害调查与区划工作,严格控制人为诱发地质灾害的发生;初步建成群专结合的地质灾害监测网络和信息系统,建立并逐步完善地质灾害监测预警体系;加强地质灾害治理力度,逐步实施治理工程。

规划将优化危险化学品产业布局,将生产储存易燃、易爆的工厂、危险品仓储设置在城市边缘的独立安全区域内,将处于旧城区、居民区、其它工矿企业区内部且对周边建筑有影响的危险品企业、仓库、易燃易爆单位纳入改造计划。对于一时不能拆迁的单位,应加强管理,完善消防设施,提高应急防护与紧急处置能力,降低危险源的事故风险,同时远期进行改造。

十、高水平建设中心城区

1.中心城区空间结构

中心城区构建“双心一极、一轴两带、多组团”的空间结构。

“双心一极”:“双心”指喀什老城中心和喀什新城中心,“一极”指喀什经开区发展极。

“一轴两带”:“一轴”指依托人民路-新区大道形成的城市发展轴,“两带”指依托迎宾路-解放路及城东大道形成的两条产城互动带。

“多组团”:围绕喀什老城片区、喀什新城片区和城北片区形成组团簇群。

2.中心城区规划分区与用地结构

根据中心城区城镇建设主导功能,结合骨干道路、河流山体等边界,将城镇集中建设区划分为居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、仓储物流区、绿地休闲区、交通枢纽区等各类二级规划分区。

优化城镇建设用地结构,严控喀什市城镇建设用地规模增长,有序推进老城城市更新、棚户区改造等,提升工业和仓储用地利用效率,增加公共服务设施用地供给,增加绿地与开敞空间供给,提供多元住房保障,营造优质居住环境。

3.绿地与开敞空间

规划构建中心城区“一屏、两带、七廊、多园”蓝绿空间结构。

一屏:即承接喀什地区生态安全格局,塑造城区北部天山山前生态屏障。

两带:即依托城镇集中建设区外广袤的生态绿色开敞空间,形成北部生态缓冲带与南部生态休闲带。

七廊:即依托恰克玛马克河、克孜勒苏河、台勒惟曲克河、吐曼河、大亚郎水库、小亚郎水库、铁路防护带形成的7条生态结构性廊道,也是城市通风廊道。

多园:即构建“市级公园-片区级公园-社区公园”三级公园体系,打造城绿交融的公园城市。

4.道路交通规划

中心城区打造以慢行交通为主体、公共交通为骨干、小汽车合理发展的绿色、便捷、高效交通体系,营造让人民满意的交通出行环境。规划构建“三横五纵”快速路网。三横,即北环快速、南三环、滨河大道。五纵,即帕米尔大道、中环快速、世纪大道、亚郎东一路、喀南快速。

打造“三环十射”、“四横七纵”骨干路网。老城“三环十射”:三环,即克孜都维路-尤木拉克协海尔路-色满路-亚瓦格路-吐曼路-帕依纳甫路-健康路、西二环路-天山西路-阔纳乃则尔巴格路-塔吾古孜路-青年路-多来特巴格路、315国道-314-315连接线-314国道环线;十射,即解放北路-迎宾路、艾孜热特路、人民东路、慕士塔格路、建设路、多来特巴格路、解放南路-昆仑大道、明宇路、西域大道、夏马勒巴格路10条老城区主干道;新城“四横七纵”:四横,即新区大道、时代大道、深喀大道、学府大道;七纵,即新区一路、瓦普西路、瓦普东路、兰干路、城东大道、亚郎东一路、经九路。

十一、规划实施与保障

发挥党的总揽全局、协调各方的核心领导作用,将党的领导贯彻落实到国土空间规划编制与实施全过程。落实喀什市人民政府在国土空间规划实施中的主体责任和监督职能。建设国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。